佐賀県伊万里市で発生した強盗殺人事件。その容疑者となったダム・ズイ・カンは、ベトナムから技能実習生として来日した24歳の若者でした。

日本での新たな人生と技術修得を夢見てやってきたはずの彼は、なぜ想像とはまったく異なる苦しい日々を送り、ついには重大な事件の当事者となってしまったのか――。

この記事では、カンの生い立ちや来日前後のギャップ、その背景にある日本社会の課題を掘り下げます。

ダム・ズイ・カンの勤務先特定か!市内の農業法人「技能実習生の生活環境が劣悪だった」

ベトナム時代──将来と家族への思い

多くのベトナム技能実習生と同じく「家族のために」「よりよい生活を求めて」という思いに突き動かされて来日を決意したことは想像に難くありません。

ベトナムでの暮らしは質素であり、実習生の多くが親や兄弟の生活を支えるため、あるいは将来的な自立や技術力向上のために、多額の渡航費用や仲介手数料を借金して日本を目指します。

夢を抱いて来日

来日前、カンは

そんな明るい未来を描いていたことでしょう。

日本はアジアのなかでも工業先進国として知られており、技能実習制度の説明でも「スキルアップや母国への社会還元」が強調されます。

日本での現実――過酷な労働と生活

食品工場での勤務・寮生活の実態

実際にカンが配属されたのは佐賀県伊万里市内の食品加工会社や農業法人。現地の実習生寮で同僚ベトナム人と共同生活するが、個室やプライベートは最低限。

過酷なのは生活環境だけではありません。

長時間労働・低賃金:最低賃金ぎりぎり、あるいは違法な未払い・長時間残業も。

契約外の単純作業や、危険な労働・きついノルマ

日本語が不自由なまま現場に投入される

寮仲間との人間関係のストレス

多くの技能実習生が同じ悩みを抱えますが、言葉の壁や地元住民との関係の希薄さから孤立しやすく、誰にも相談できないまま苦悩しています。

精神的な圧迫感と「失われる希望」

日本での生活は、カンに想像以上の心身の負担を強いました。

派遣元や受け入れ企業によるサポートは十分ではなく、日本語教育も最小限。そのため、困りごとや悩み、将来について語り合う場や支援が極めて限られていたと思われます。

「日本でがんばろう」と思っても、日々の生活が夢や目標を徐々に蝕み、「想像していた日本」からは程遠い現実に直面したことでしょう。

技能実習制度の闇――社会問題化する現状

技能実習制度はもともと人材育成・国際貢献が目的。しかし、安価な労働力供給の側面が強く、

長時間サービス残業・パワハラ

賃金不払い・契約違反

支援体制の不足・コミュニティからの孤立

こうした構造的な欠陥が事件の背景にあり、技能実習生の失踪や犯罪巻き込み事案も全国で多発しています。

厚労省やNPOの調べによれば、技能実習生の3割が80時間超の残業や、過重労働を強いられて心身に異常をきたしたというデータも。カンにとっても、日本での現実は絶望と孤独感の連続だった可能性が高いです。

ダム・ズイ・カンの勤務先特定か!市内の農業法人「技能実習生の生活環境が劣悪だった」

「夢を持って来たが現実は…」――孤独と絶望の日々

日本に渡る前のダム・ズイ・カンが描いていた未来は、「高収入」「技術の習得」「家族の期待に応える」

など明るいイメージだったはず。

しかし現実の生活は、狭い寮、知人も少ない職場、言葉の壁、労働環境の過酷さとストレス。

状況に次第に追い込まれていきました。

同じベトナム人実習生同士での助け合いも限界があり、日々の生活費や仕送りのプレッシャーに加え、自分の将来が見えない絶望感が募る――。このような環境が、「日本での生活は想像していたものとは全く違った」と感じさせたのだと考えられます。

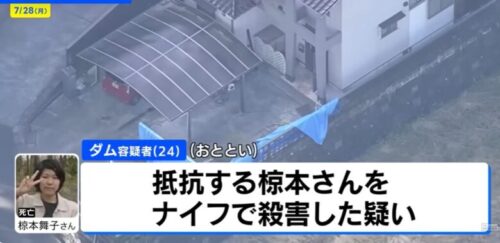

犯行までの経緯――追い詰められた末路

ダム・ズイ・カンは事件直前、「金銭目的」で面識のない住宅に押し入り、強盗を働いたとされています。

奪った現金は約1万1,000円とごくわずか。

日本での苦しい生活・孤独・将来の不安……これらが日々蓄積し、精神的に極限まで追い詰められていた可能性も指摘されています。

技能実習生・外国人労働者が関与した主な事件

2019年 茨城県八千代町の強盗殺人未遂事件

2025年7月 青森県五所川原市の殺人未遂事件

共通点と傾向

いずれの事件も「技能実習生」あるいは「外国人労働者」が深く関与。

犯行の背景には低賃金・長時間労働・孤立・ストレスといった生活環境の悪化や、経済的困窮、精神的追い詰められなどが指摘されている。

被害者と加害者の間には面識がない、突発的な金銭目的犯行が多い。

社会全体の課題

カンの個人的な動機や責任が問われるのは当然ですが、同時に「技能実習制度」という仕組みの限界、「外国人労働者を安価な存在として扱う社会的無関心」こそが根源的な問題です。

行政や企業には監督・支援体制の大幅な見直し、多文化共生施策、日本語教育や生活相談の拡充が求められています。

まとめ──「想像とは違っていた日本」の先に

ダム・ズイ・カンの事件は、ひとりの若者の絶望と暴走として終わるべきではありません。

「夢をもって来たが現実は…」というギャップは、今なお無数の技能実習生が抱える社会の闇といえます。

今後は、すべての外国人労働者が、日本で希望を取り戻せるしくみと社会の温かなまなざしを欠かせません。

この事件をきっかけに、技能実習生が「想像していた理想の日本」に近づける社会――その実現を強く願います。