あなたは劇場やライブ会場で、隣の席から漂う強い香水や柔軟剤の香りに集中できなかった…そんな経験はありませんか?

2024年末、老舗芸能事務所・マセキ芸能社が主催する公演で発表されたのは、まさかの**「強い香りにはご配慮を」**という異例の注意喚起。しかも、その文言には「場合によっては入場お断り・退場あり」という強い措置まで明記されていました。

一見すると厳しすぎるようにも思えるこのメッセージ。

でも、その背景には、急速に注目が高まる「スメルハラスメント(スメハラ)」問題と、観客全員に心地よい空間を提供したいという本気の想いが隠されていたのです。

今回は、この異例のルールが生まれた理由と、そこから見える“新しいマナー”のあり方を深掘りします。

マセキ芸能社がライブ会場で「強い香り」に異例の注意!?

ライブや舞台を観に行ったときに「香りがキツいな…」と感じたこと、ありませんか?

2024年末、老舗お笑い事務所のマセキ芸能社が、そんな“香り問題”についてかなり踏み込んだアナウンスを出したのです。

内容はズバリ――

舞台やコンサートのマナー注意といえば「撮影禁止」とか「携帯はマナーモード」が定番ですが、香りについてここまで明確に線を引くケースは珍しいですよね。

背景には、会場の特性があります。舞台公演は長時間、しかも閉じられた空間。

ほんの数人でも強い香りをまとっていると、そのにおいが会場全体に広がってしまうことも…。

観客の中には香水や柔軟剤の香りに敏感な方もいるので、

という狙いがあったわけです。

具体的すぎるお願い! 香水・柔軟剤・整髪料まで列挙

マセキ芸能社が公式SNSやイベントページで掲載した注意文によると、単なる

ではなく、香水・柔軟剤・整髪料など香りの種類をハッキリ記載。

これって、過去の公演で実際に「香りで気分が悪くなった」というお客さんがいた可能性が高そうですよね。

こうして具体的に書くことで、お客さんに“自分のことかも”と意識してもらいやすくなる効果もありそうです。

「ご退場いただく場合もあります」という強気姿勢

正直、マナー違反への対応って「お願い」や「ご協力ください」で終わることが多いですが、今回は違いました。

これはよほど過去にトラブルがあったか、もしくは今後の防止を本気で考えている証拠といえます。

結果、この発表はSNSやネットニュースで大きな話題に。

厳しく聞こえる一方で、

と称賛する声も目立ちました。まさに“観客ファースト”の一手だったと言えそうです。

なぜマセキ芸能社は“香り”にまで注意をしたのか?

ライブや舞台、お笑い公演に行ったときに、

と感じたこと、ありませんか?

実はその一瞬の不快感、隣の人にとっては公演中ずっと続く“地獄”になることも少なくありません

2024年末、老舗お笑い事務所のマセキ芸能社が打ち出した

というアナウンス。これ、単なるマナーの話ではなく、観客体験の質を守るための本気の施策なんです。

舞台やお笑いライブでは、何百人ものお客さんが長時間、密集した空間で座り続けます。音や光の演出はもちろん大事ですが、そこに“香り”が加わると…どうなるでしょう?

特に香水や柔軟剤の強い香りは、集中力を削るだけでなく、頭痛や吐き気など体調不良を引き起こすこともあるのです。

さらに近年はSNSの時代。

なんて投稿が一瞬で拡散してしまいます。

こうした来場者同士のトラブルは、事務所や公演そのもののイメージダウンにもつながりますよね。

だからこそ、マセキ芸能社は「快適さの保証=リピーター確保」と考え、 思い切って強めの注意喚起を行ったのです。

そもそも「スメハラ」って何?

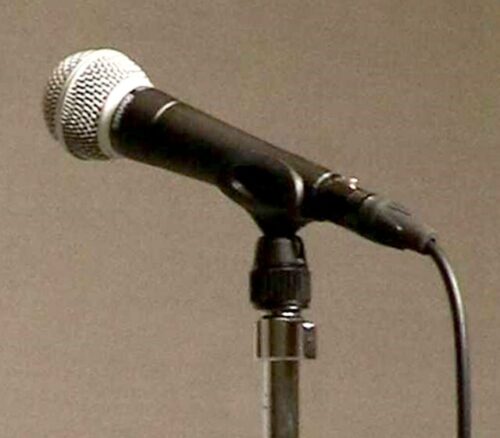

「スメハラ」は“スメルハラスメント(Smell Harassment)”の略。

体臭や香水、柔軟剤などの香りが周囲に不快感や健康被害を与えてしまうことを指します。

ポイントは、

ということ。

むしろ「いい香り」とされる製品が原因になるケースも多いんです。

例えば――

体臭:汗や加齢臭、口臭など

香水・コロン:高濃度のフレグランスで頭痛や吐き気

柔軟剤・洗剤の香り:衣類から長時間香りが広がる

整髪料・ボディクリーム:日常的なアイテムでも使い方次第で影響大

つまりスメハラの対象は「嫌な臭い」ではなく、**“過剰に強い香り全般”**なのです。

職場や公共の場ではなぜ深刻なのか?

一番問題が大きくなりやすいのは、職場や公共交通機関、劇場など逃げられない空間。

たとえばオフィスでは、強い香りで集中力が落ちたり、頭痛を訴える人が出たりします。

これが続くと、人間関係がギスギスしてチームワークに影響することも…。

電車や劇場ではなおさら。

席を立てるわけでもなく、数時間、香りの中に閉じ込められた状態なんてたまりませんよね。

そんな体験はイベントそのものの評価を下げ、次回参加をためらう理由にもなってしまうのです。

「本人は気づいてない?」スメハラ対応がこんなにも難しい理由

香りのトラブルって、加害者本人に悪気がないことが多いってご存じですか?

これがスメハラ(スメルハラスメント)のやっかいなところなんです。

というのも――

「自分ではちょうどいい」と思っても、周りからすれば「ちょっと強すぎる…」ということがよくあります。

これは“嗅覚疲労”といって、時間が経つと自分の香りに鼻が慣れてしまうのです。

さらに困るのは、指摘する側の立場。

たとえば仕事仲間や友人に「香水、ちょっときついかも…」って言えるでしょうか?

正直、かなり言いづらいですよね。

下手をすると人間関係がこじれたり、「パワハラ」と誤解されるリスクだってあります。

しかもほとんどの場合、

だからこそ、企業やイベント主催者は「特定の人に直接言う」のではなく、全員に向けてルール化して周知する方法を取ることが増えてきました。

マセキ芸能社が示した“香り配慮”という新基準

今回のマセキ芸能社の呼びかけは、ただの運営マニュアルではありません。

普通、公演マナーといえば「飲食禁止」や「撮影禁止」、「携帯はマナーモードに」が定番。

香りへの注意はほとんど見たことがありませんよね?

それだけに、この対応は一部の観客を驚かせつつ、

という賛同の声も上がりました。

なぜかというと、香り問題は職場や学校で注目されてきた一方で、エンタメの現場ではまだ認識が薄いから。

今回のマセキ芸能社の事例は、「舞台やライブにも香り配慮が必要」という新しい視点を広めたとも言えます。

業界初クラスの試み? 香りマナーを公式ルール化

これまで「香りのせいで集中できなかった」という声は劇場やコンサートでもあったものの、それを“正式ルール”として明文化するケースはほぼゼロでした。

だからマセキ芸能社の対応は、間違いなく先駆的です。

おそらく今回の事例をきっかけに、他の劇場やライブ運営でも、「香り」に関するガイドラインを作る動きが出てくるかもしれません。

鑑賞環境を“匂い”から守る斬新な発想

これまで快適な鑑賞環境といえば、音響や照明、温度や座席の快適さが重視されてきました。

そこに【匂い】という概念を加えたのが今回の特徴です。

匂いは好みも感じ方も人それぞれ。好きな人にとっての心地よい香りが、誰かにとっては耐えられない刺激になる――。

マセキ芸能社はそこに踏み込み、

という発想を形にしました。

これは今後、「香り」が音・光・温度と並ぶ、イベント運営の重要な環境要素として位置づけられる可能性を示しています。

香り配慮は“時代のマナー”? 他の公演や企業にも広がるかも

マセキ芸能社の大胆な「香り配慮」ルール、皆さんはどう感じたでしょうか?

実はこれ、今後ほかの劇場やイベント運営、さらには企業にまで波及する可能性があるんです。

最近はCSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)でも、

香りに配慮することも、その大きな流れの一部といえます。

特に劇場やライブハウス、映画館みたいな密閉空間って、滞在時間も長くて香りの影響が大きいですよね。

だから実は、この分野こそ香り問題への対応が急務ともいえるのです。

オフィスや商業施設でも、「香水NG」「無香料の柔軟剤推奨」なんてガイドラインが出てきています。

マセキ芸能社の事例は、まさにこうした社会的潮流にピッタリ合っているわけです。

公演運営と社会マナーが交差する瞬間

今回の施策は、単なる一企業の新ルールではなく、

香りは目に見えないからこそ、管理や周知が難しい。

でもこれからは、チケット購入時の注意事項や会場入口での掲示、開演前のアナウンスなど、“香りのお願い”が公演の標準装備になる可能性もあります。

考えてみてください。

こうした動きが当たり前になれば、香りに敏感な人やアレルギーを持つ人も安心してイベントに行けるようになるのです。

他の芸能事務所も動き出す?

今後は、同じようなルールを導入する事務所や劇場が増えていくかもしれません。

特にファン層が幅広い公演やフェスは、観客同士の快適さを守るためのマナー強化が必須になります。

海外のフェスや劇場では既に「香りの注意」が少しずつ広まっていて、日本のエンタメ業界も国際的な流れに歩調を合わせる形になるかもしれません。

この動きは、単なる一過性の対応ではなく、イベント運営の新しい常識として定着していく可能性があります。

日常生活でも広がる「香りエチケット」

香りの配慮が必要なのは、ライブやイベント会場だけじゃありません。

満員電車、オフィス、病院、学校…人と長時間近距離で過ごす場所は日常にいくらでもあります。

最近では企業の就業規則や学校の校則に「香りに関する項目」を設けるところも増えています。

SNSや口コミサイトでも

という投稿、よく見かけませんか?

これからの社会では、香りのエチケットが、服装や言葉遣いと同じくらいの“基本マナー”として扱われるようになるのかもしれません。

今日からできる!香りトラブルを防ぐための“ちょっとした工夫”

「スメハラ(スメルハラスメント)」って聞くと、なんだか大げさな話に感じるかもしれませんが、実はちょっとした工夫で、周りの人の快適さはぐっと変わるんです。

では、どうやって防げばいいのか?

ポイントは「自然に配慮できる仕組み」と「本人のちょっとした心がけ」です。

1. 会場や施設での掲示

まず大事なのは、目に入りやすい場所での周知。

例えば入口やチケットカウンターに

というポスターやデジタルサイネージを置くだけで、かなりの人が意識してくれます。

もしあなたがイベント主催者だったら、来場前にサイトやSNSでも伝えておくとさらに効果的です。

2. スタッフの柔らかな声掛け

香りの問題って、直接指摘するとどうしても角が立ちやすいですよね。

だからこそおすすめなのが、

会場アナウンス

入場時の“全員への”案内

こうすれば、特定の人を責める形にならず、自然に広く周知できます。

「香りは控えめにお願いします」って一言、意外と聞いてくれるものなんです。

3. 本人のちょっとした配慮

そして最後に、やっぱり一人ひとりの心がけも欠かせません。

たとえば…

香水や柔軟剤の量を少し減らす

無香料タイプの製品を選ぶ

汗対策や消臭スプレーを持ち歩く

など、ほんの小さな習慣が周囲の快適度を大きく変えます。

自分にとって“いい香り”でも、相手にとっては強すぎることもある――それを一度思い出すだけで、トラブルはぐっと減ります。

まとめ

マセキ芸能社の取り組みは、単なるイベントマナーを超え、「香り」という新しい角度から観客満足度を守る一手となりました。

この流れが広がれば、香りに敏感な人やアレルギーのある人も、もっと安心して文化的体験を楽しめる社会に近づきます。

次に舞台やライブに行くときは――

鏡の前で「今日の香り、大丈夫かな?」とほんの一瞬立ち止まってみませんか?

その心がけが、きっと誰かの楽しい時間を守ってくれます。