2025年7月、横浜・山下ふ頭で開催されたミセスグリーンアップルの10周年記念ライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE『FJORD』」が、全国のファンを熱狂させた一方で、思わぬ「騒音問題」が大きな波紋を広げました。

SNSには「窓を閉めても重低音が響く」「東京都内まで音が届いた」といった苦情が相次ぎ、地域住民や行政を巻き込む事態に発展。

この記事では、騒音の拡散範囲、住民の声、運営側の対応、そして今後の改善策までを超網羅的に解説します。

「ミセスグリーンアップル 騒音問題」について正確な情報を知りたい方、今後の音楽イベント運営に関心がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

騒音問題の全体像:MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE「FJORD」

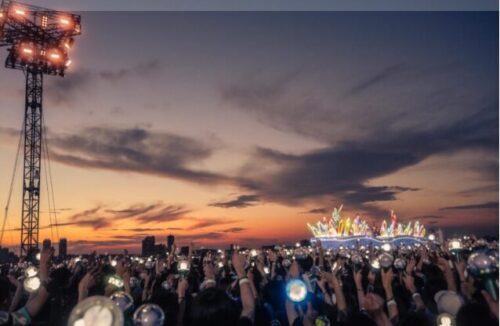

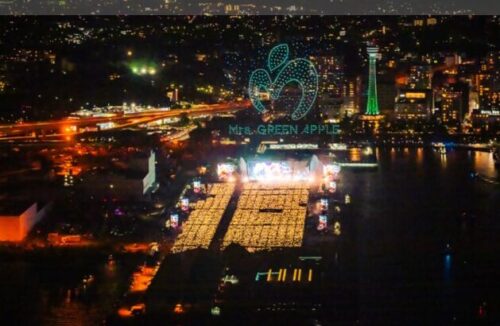

2025年7月26日と27日に横浜・山下ふ頭で開催された「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE『FJORD』」は、ミセスグリーンアップルの結成10周年を記念する大規模イベントとして大きな注目を集めました。

両日で約10万人以上が動員された本ライブは、海に面した開放的なロケーションと最新の音響機器を用いた演出が特徴で、ファンからは「最高のライブだった」との声も多く上がっています。

しかしその一方で、ライブの大音量が周辺地域にまで響き渡り、騒音被害が広範囲に及ぶという問題が浮上しました。

SNS上では

「15km以上離れた自宅でも聞こえる」

といった報告が相次ぎ、警察や自治体への通報も多数発生。イベントの運営体制や事前対策の不備が指摘される事態となりました。

この問題は、ただの一イベントのトラブルではなく、今後の野外ライブ運営や都市近郊イベントのあり方にも影響を与える重要なケースとなっています。

開催概要:2025年7月26・27日、山下ふ頭で10万人動員

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE『FJORD』」は、ミセスグリーンアップルが主催する結成10周年記念イベントで、2025年7月26日(土)と27日(日)の2日間にわたり横浜・山下ふ頭で開催されました。

会場は特設ステージが設けられ、広大な敷地に約5万人規模の観客を収容可能とする構成で、2日間合計で約10万人を動員する大規模イベントとなりました。

出演アーティストはミセスグリーンアップルのみで、彼らの代表曲から新曲までを網羅するセットリストが組まれ、観客からは高い評価を受けました。また、照明演出や映像効果もふんだんに取り入れられ、音響面でも最高のクオリティを追求していたことがわかります。

運営はProject‑MGA、SOGO TOKYO、Wonder Live、Intergrooveなどが協力し、ユニバーサルミュージック合同会社がレーベルとして関与。これらの企業の連携により、イベントは無事に開催されましたが、騒音という予期せぬ側面で問題が表面化する結果となってしまったのです。

事前対策:音量基準・スピーカー配置・風向きを想定したシミュレーション

本ライブでは、事前に音響設計や騒音対策も一定のレベルで行われていたとされています。

具体的には、

また、スピーカーの角度や高さも調整し、音の直進性を制御する工夫がされていました。

さらに、風向きや天候条件による音の伝搬を予測するため、シミュレーションツールを用いて事前検証も実施したと報告されています。

とくに会場が海沿いということもあり、音が遮られる建物が少ないことから、風で音が運ばれるリスクは認識されていたとみられます。

しかし、実際のライブ当日には予想を超える広範囲への音の拡散が確認され、住民の間で騒音被害が深刻化。

という疑問が浮上し、事後検証が必要な状況となっています。

苦情の実態と拡散範囲

ライブ終了後、SNSや地域コミュニティを通じて寄せられた騒音に関する苦情は、予想を遥かに超える範囲に及んでいました。

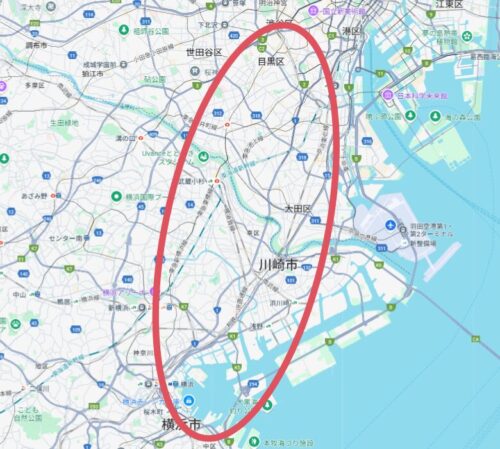

会場周辺の横浜市中区・西区だけでなく、風下にあたる鶴見区、川崎市、さらには東京都大田区や目黒区など、

といった声が多数上がったのです。

これは都市部で行われた野外イベントとしては異例の事態であり、単なる「音漏れ」ではなく、低周波の音が気象条件によって広く伝搬した可能性が高いとされています。

Twitter(現X)では

「窓を閉めていても身体に振動が響く」

といった報告がリアルタイムで拡散。警察や行政機関にも通報が相次いだことから、問題は広域かつ社会的な注目を集める事態へと発展しました。

SNS投稿から見える被害エリア

SNS上では、イベント開催中から騒音に関する投稿が相次ぎました。とくに

「場所は東京23区なのに音がはっきり聞こえる」

といった報告が目立ち、被害エリアが山下ふ頭から直線距離で15km以上にも及んでいたことが明らかになっています。

具体的な投稿では、川崎市幸区、東京都大田区、品川区、目黒区からの音響報告が多く、特に風下となる地域に集中していたのが特徴です。また、地図と投稿位置を重ね合わせた検証では、神奈川県と東京都をまたぐ広範囲なエリアに渡って、ライブ音が届いていた可能性が高いことが判明しています。

これにより

という新たな課題が浮き彫りとなりました。

住民の声:重低音による振動と体への影響

被害報告で特に多かったのが、「低音の振動が家の中まで伝わる」という苦情です。

「耳ではなく胸や腹に響く感じ」

といった具体的な体感を語る声が多数見受けられました。

これは音の周波数帯による影響とされ、重低音(100Hz以下)は耳よりも身体に伝わりやすく、特に夜間は気温や湿度の影響で空気の伝導効率が高まり、遠くまで届く傾向があります。

そのため、音楽を聴いていない人々にとっても「物理的な不快感」として認識され、健康被害の一歩手前のような強い不快感につながっていたことがわかります。

また、子どもや高齢者のいる家庭からは

「子どもが不安がって泣き出した」

といった深刻な反応もあり、イベントの余波が予想以上に多世代へ及んでいたことも示唆されています。

苦情数と通報状況:200件超、市民による警察への通報事例

ライブ開催中および終了後、横浜市や川崎市、東京都内の各警察署には200件を超える通報が寄せられたとされています。

具体的には、

「騒音が生活に支障をきたしている」

といった理由での通報が多く、一部では警察が現地確認に出動したケースもあったとの情報があります。

また、行政機関にも苦情が寄せられ、横浜市役所や川崎市役所には住民からの抗議メールや電話が多数届いたとされています。これにより、単なるエンタメの一部として片づけられない問題として、社会的・行政的対応が求められる状況に至りました。

このような「イベントの周囲数kmではなく、15km圏内から苦情が集中した」事例は過去にも稀であり、今後の都市部イベント開催における騒音対策の教訓となる可能性が高いです。

原因分析:なぜ想定以上に騒音が広がったのか

今回の騒音問題がこれほど広範囲に及んだ背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていたと考えられます。

山下ふ頭という海に面した開放的な立地は、音の遮蔽物が少ない環境にあり、音が遠くまで直線的に伝わる性質を持っています。

さらに、当日は特定の風向きが観測されており、その風が音を運ぶ「音響伝搬」の役割を果たした可能性があります。加えて、重低音を強調したライブ演出やスピーカーの配置方法が、音の方向性を制御しきれず、想定外の範囲へと拡散してしまったと考えられています。

会場の地理的特徴:海に面した山下ふ頭の開放性と音の拡散性

山下ふ頭は横浜港に面した埠頭エリアで、遮る建物が非常に少なく、広大な海に面した開放的な立地が特徴です。このような環境では、音が地形や構造物によって拡散・反射することなく、一直線に遠くまで伝わる特性があります。

とくに低周波音(重低音)は空気中を長距離にわたって減衰しにくいため、海辺のような遮るもののない立地では想定以上に遠くまで届いてしまいます。

過去にも同様の港湾エリアでのイベントで騒音トラブルが起きた事例があり、今後の会場選定においてこの地理的特性は重視されるべき点となるでしょう。

風向き・気象条件の影響:「当日の風向き」による遠距離伝搬

ライブ当日は南風が強く吹いており、音が北方向へと運ばれる気象条件が整っていました。風による音の伝搬は特に低周波音に影響を与えやすく、ライブで使われる重低音がこの風に乗って都内や川崎方面へと拡散したと考えられています。

このような気象条件はライブ当日の直前まで正確に予測するのが難しく、事前のシミュレーションでは完全に把握しきれない部分もあります。

今回の事例では、この気象条件が「音響被害の拡大」に大きく関与していた可能性が高く、イベント運営側には今後、気象要素を含めたリアルタイム対応の必要性が求められます。

スピーカー配置や設計上の課題:音が建物や遮蔽物を通らず伝わった構造的原因

スピーカーの配置や設計も、音の拡散をコントロールするうえで極めて重要な要素です。

しかし、会場の特性上、音が「前方」だけでなく「側方」や「後方」へも漏れ出す可能性が高く、特に重低音を支えるベーススピーカーが制御しきれずに周囲へ影響を与えたと分析されています。

また、スピーカーの向きや角度の調整が十分でなかった場合、特定方向への音の集中が発生し、結果的に遠方にまで届く事態を招いたとも考えられます。

このように、設計上の工夫が不十分だったことが騒音問題を引き起こす一因となっており、今後の音響設計においては、技術面でのさらなる工夫と周辺地域への配慮が求められる状況です。

運営・所属事務所の公式対応と謝罪

騒音問題が大きく報道され、SNSを中心に議論が広がる中で、ミセスグリーンアップルの所属事務所およびイベント運営各社は公式に謝罪文を発表しました。

問題発覚からわずか数日後の迅速な対応で、社会的批判に対する誠意を見せた形ですが、その内容や対応姿勢については賛否が分かれています。

関係者は声明の中で、事前に音響対策を講じていたことや、当日の風向きなど予測困難な要素が重なったことを説明しつつも

と明記。地域住民や関係自治体への対応を今後強化するとしています。

謝罪文の内容まとめ:公式サイトでの発表と謝罪の要旨

2025年7月28日、ミセスグリーンアップルの公式ウェブサイトにて「騒音に関するお詫びとご報告」というタイトルで声明が公開されました。内容は以下の3点が中心です。

ライブ開催に伴い、想定を超える範囲に音が届き、地域住民にご迷惑をかけたことへの謝罪

騒音対策として音響設計や風向き予測を行っていたものの、結果として不十分だった点の認識

今後は専門家の協力を得ながら、再発防止策を講じる旨の表明

文章は冷静かつ誠実なトーンで書かれており、被害を受けた住民への配慮を意識した内容となっていました。

一部ファンからは「誠意ある対応」と好意的な声も上がった一方、「もっと早く発表すべきだった」という指摘も見られました。

関係各社の記名:Project‑MGA/SOGO TOKYO/Wonder Live/Intergroove/ユニバーサルミュージック合同会社

謝罪文には、ライブの主催・企画・制作を担った各社の連名が記載されており、責任の所在を明確にする形をとっていました。具体的には以下の5社です。

Project‑MGA(ミセスグリーンアップルのプロジェクト運営元)

SOGO TOKYO(イベントプロモーション)

Wonder Live(制作・現場管理)

Intergroove(技術協力)

ユニバーサルミュージック合同会社(所属レーベル)

これにより、アーティスト本人だけでなく、運営体制全体として問題を共有し、再発防止に取り組む姿勢が示されました。また、このような包括的な謝罪は業界全体としても比較的珍しく、今後のスタンダードになる可能性も指摘されています。

今後の再発防止策予告:検証・地域住民とのコミュニケーション強化など

謝罪文の最後では、今後の再発防止に向けた具体的な取り組みが予告されました。中でも重要視されているのが、

「地域住民との継続的なコミュニケーション強化」

です。

また、イベント開催前の段階で住民説明会を設けたり、音響のリアルタイムモニタリングを導入することで、騒音拡散のリスクを最小限に抑える体制の構築も検討中とされています。

このような姿勢は、単なる謝罪にとどまらず「改善への道筋」を具体的に示したものであり、今後の音楽イベント運営における信頼回復の鍵となるでしょう

業界とファンへの影響・反応

今回の騒音問題は、単なる地域トラブルを超えて、音楽業界やファン文化にまで波紋を広げました。ライブ演出のあり方、ファンのマナー、地域との共存といった多面的な課題が一挙に顕在化したことで、関係者やファンコミュニティの間でさまざまな議論が巻き起こっています。

音楽イベントの価値を守りながら、いかに周囲の生活環境と調和していくか──これは今後すべての野外ライブ運営者が向き合うべきテーマとなりました。

業界への示唆:野外ライブ運営の基準見直し・地域共存モデルの必要性

イベント業界にとって今回の騒音問題は、音響管理や会場設計に関する運営基準の見直しを迫るきっかけとなりました。これまで重視されてきたのは「観客への音響体験の最大化」でしたが、今後は「周辺地域との共存」が同等以上に重要視されるべきという認識が広まりつつあります。

特に都市近郊や住宅密集エリアでの開催では、ライブ前後の音響シミュレーションや風向き予測、遮音対策の強化が必須となり、イベント実施のハードルは確実に高まるでしょう。

また、事前に地域住民への説明会を開いたり、騒音レベルをリアルタイムで公開する「可視化システム」の導入など、透明性のある運営体制も求められています。

こうした流れは、野外フェスやスタジアム公演など、今後のすべてのライブに影響を与える可能性があり、業界全体の持続可能性に関わる重要な転換点といえるでしょう。

ファンの反応:マナー呼びかけ/音漏れ聴取の是非と批判的意見

ファンの間でも、今回の騒音問題に対する意見は分かれました。

一部では

「無料で音が聴けるなんてラッキー」

といった声があがる一方で、それが「騒音被害」として近隣住民を困らせていた事実が判明すると、態度を改める人も多く見受けられました。

特に問題視されたのが、

これに対し、「マナー違反」「近隣への配慮が足りない」といった批判が殺到し、ファン同士で注意喚起を促す投稿が急増しました。

このように、音楽を愛する立場として「他人への配慮」と「自分の楽しみ方」をどう両立させるかが問われており、ファン文化の成熟が改めて求められる状況となっています。

まとめと展望:音楽と地域共存を目指して

ミセスグリーンアップルの騒音問題は、都市型野外イベントの運営におけるリスクと課題を改めて世に知らしめる結果となりました。しかし、この経験は、今後の音楽イベントの在り方を再定義する貴重な機会でもあります。

アーティスト、主催者、ファン、地域、行政が一体となり、音楽を楽しむ文化と日常生活が共存できる未来へ向けた第一歩として、この問題を前向きにとらえ、持続可能なエンタメの実現に向けた取り組みが今、求められています。